王文治题李山《风雪杉松图 》

编者按:清代碑学、金石学兴起,给中国书法发展注入了崭新的活力,给后世带来了深刻的启示影响。但清代清代帖学亦是清代书法不可忽视与或缺的重要组成部分,清代帖学书家亦不乏风流人物。因此,本期我馆与大家一同领略被誉为“淡墨探花”的清代帖学代表人物王文治的艺术人生。

淡墨探花——王文治书法探赜

文丨赵 旭

提及有清一代书学,人们似乎总是津津乐道于碑学、金石学的兴起,激赏邓石如、赵之谦、何绍基、伊秉绶等碑学大家书法作品的雄强、古拙,探析碑学理论给后世带来的深刻启示与广泛影响,清代帖学相较之下则显得有些黯然失色。诚然,清代碑学的兴起开拓了人们的视野、审美与认识,对清代乃至整个书法史的发展与推动都可谓功莫大焉。但客观而言,清代帖学亦是清代书法不可忽视与或缺的重要组成部分,清代帖学书家亦不乏风流人物,其中被誉为“淡墨探花”的王文治便是其中代表人物之一。

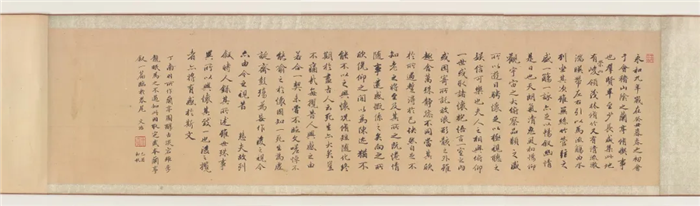

王文治题《潘思牧山水》

一、得天独厚的学书条件

随着时代的进步与发展,于当下书家而言,身份、阶级的限制与束缚早已被打破,书法早已不是文人士大夫等精英阶层的独属,书法已然由少数精英的艺术转化为广大人民的艺术;书法经典的范畴也在不断拓展与丰富,民间碑版石刻、简牍墨迹以及许多新出土、新发现资料已然越来越为世人所关注、重视和欣赏。然不得不承认,纵观中国书法史,在很长一段时期内其创作主体确为精英阶层所统治,以至于书法就归属而言一度被视为精英文化、精英艺术,或者说不得不承认在印刷、信息传播等技术不发达的时代,精英阶层的身份与地位确实为其书学之路带来了许多得天独厚的优渥资源和便利条件。以清代为例,自康熙年间始,随着清内府开始对存世书画名迹进行搜罗、整理和编目,至乾隆年间,民间流传的古代书画名迹多为皇家所有,平民百姓以及普通的文人士大夫即便连优质刻本也很难得见,更遑论一睹传世真迹的风采。然对于有清一代的帖学大家如张照、翁方纲、刘墉、王文治等精英阶层而言,其或作为朝廷重臣、或参与皇家典籍的编修、或执掌一方的行政,加之对书法的钟爱与高深的艺术造诣及影响力,传世真迹对其而言并非遥不可及,甚至时常得以近距离赏玩。

王文治临《兰亭序》

以王文治为例,其在金榜题名后担任过翰林院的编修、会试的考官、云南临安的知府,作为被帝王嘉许以诗书享誉朝野的才子……自然与达官贵人、名流文士交往频繁,更是不乏目睹乃至借阅把玩顶级书画藏品的机会,这无疑对其学书之路大有裨益,在极大地丰富了自身的视野的同时,也显著拓展了自身取法的选择空间。从其传世临作涉及范围之广,题跋、诗文等所涉体量之大不难得证。尤值得一提的是,王文治对备受争议、饱受非议的刻帖青睐有加,甚至认为刻帖具有不同于真迹的别样风韵,其曾言:“右军书之在石刻者,如水之在地,决之则流。故右军之神气,至今存焉。况《淳化》《大观》,尤为江河万古不废之流乎?当时内府真本,余皆曾见之,其精妙不待言,然转觉其太工,不若此种遗留之本,别有乱头粗服风韵。”初闻此言,想来会令人倍感疑惑与诧异,无论能工巧匠如何技艺精湛也无法在真迹上石制作成刻帖的过程中保留真迹的全部可谓是学书者众所周知的常识,以书名世的王文治何以发“内府真本不若此种遗留之本”的悖论?但细细揣度,亦不难理解,甚至不由令人生出钦羡之心。首先,这是基于时人佳迹难寻,而其却“当时内府真本,余皆曾见之”的前提下的。其次这是建立在对真迹长期的研习与思考中的。王文治因而敏锐地发现墨迹中有待完善与取舍之处,或者说他已然意识到相较于真迹而言,刻帖在制作与递藏过程中,尽管一定程度地失去了原作的某种信息,但与此同时也增添了别样的韵味。这放在今天或许难称高论,如我们当下在学习王羲之书法时,不少师长皆会建议将《圣教序》和王羲之墨迹手札、尺牍互相关照,以避免过度追求墨迹中的某些点画牵丝连带、细枝末节的丝毫毕现造成的得形遗神,甚至养成习气,陷入技术的陷阱等问题。刻帖一定程度的残缺和失真反而会激发个人的想象力与创造力,平添几分趣味,某种意义上而言,这与取法碑学有异曲同工之妙。然而,对于身处帖学一统天下,碑学方兴未艾这一背景下的王文治而言,其见解无疑是有卓识和见地的。此外,王文治对刻帖质量的包容度亦常令人费解,其有言:“余尝谓古帖中,有以摹拓至精而传神者,亦有以摹拓粗漫而传神者。”“前人攻《阁帖》者至多,然考据虽疏,书格独备。且重摹之本,每本必具一种胜处,自是临池家指南。”如果第一句还相对辩证,有迹可循,那么第二句中所提及的“重摹之本,每本必具一种胜处,自是临池家指南”则显得绝对和武断。究其原因:一是王文治个人注重气韵,反对执着于点画之间。二是王文治所言其实有一个前提,即他所说的“每本”实际上是指《阁帖》收录范围内的真迹刻本。纵观王文治一生临书所涉内容,我们可以大胆揣测其很有可能对《阁帖》中收录的真迹皆反复鉴赏临习过,方能在良莠不齐的刻本中皆能捕捉到某种趣味,当然这种积淀和见识于许多同时代的书家而言显然是无比奢望且望尘莫及的。

王文治书“翠竹·红鱼”联

二、博学多思的治学态度

如上文所述,得天独厚的外部条件为王文治的书学之路创造了许多便利,但其作为在数千年书法史长河中留下印记的风流人物,其成功更离不开主观上的勤勉精进、博学多思以及对书法艺术的热忱与钟爱。王文治“少则以诗称于丹徒,长入京师,则称于京师”,足以见其才情与天资。当然其和许多才子一样在年少时不乏放浪形骸之举,如其在24岁科场失意后“尝登黑窑厂,酒酣歌呼,旁若无人。翌日,传闻者或羡之或笑之”亦可见其天性中的浪漫与不羁。当然,其一生始终勤勉于学书治学,博学而多思的态度更是尤值得称颂的。王文治家世虽不至于家境贫寒但也和显赫并无关系,其所取得的成绩与其勤奋刻苦密不可分,从其自述:“余幼时学书,苦乏师承,得乡先辈笪公此卷,如获异宝。盖其《论书》数十则,皆从甘苦中流出。古人论书,从未有如是之详且尽者。余参悟十余年,始于古人书日有入处,则此卷之贶余者,不独笔法之可师而已。”“余幼时曾临此帖,朝夕弗离,盖培风阁张氏故物也,失去久矣。”等言论中不难看出尽管其在年幼时的学书资源很有限,但求知若渴,一得到学习的机会与资源便如获至宝,朝夕不离,且不乏问题意识,如其言“余童时学欧阳《醴泉铭》,以为全从右军《黄庭》《像赞》得笔。质之塾师,塾师莫敢应。及见米元章评欧阳‘真到内史’之语,私幸少时所见不谬。”难能可贵的是,其在高中探花、名声鹊起、身居高位——学书条件与资源得到质的飞跃后,仍不改初心,临池不辍,四处寻觅法书名迹,一有机会便借来反复临摹、研习。如其“余于书画,烟云过眼,曾不恡惜去留,然深惧此卷去,而临池无所仿效,老年书法,将日益退,未免生桑下之恋”的言论生动形象地为我们勾勒出王文治起初在借得一件书画佳作时如获至爱恋人般的喜悦和珍视,随后又生怕待佳作归还、“佳人”离去的万般不舍与无奈的可爱形象。这样的例子还有很多,如《快雨堂题跋》中有载:“此卷故滇中某郡守物,某与治同官,非有精鉴,而捕影听声,宝此卷特甚。因丐治题识,不靳借观。治素不夺人所好,临摹一再过,题识归之,然深惜此帖之失所也。……今年春,薄游兰州,公许借临,因日夕仿之。”“《不空碑》本完好,而此本摹搨尤精,治日夕临仿有年矣。”“余留之案头,取绍兴刻同玩数日,临仿十余过,乃归之。”此外,王文治在孜孜不倦、广泛汲取历代名作的过程中一直伴随着深入地思考,如其言:“窃谓古帖虽致佳,必得名家临之而精神倍出。其似与不似之间,乃是一大入处。似者践其形也,不似者符其神也。形去神在,若接若不接之间,而其消息出焉。以似为不似,以不似为似,非似非不似,即似即不似,重重秘密,帝网交罗,故文敏自谓学书三十年,专明此事。恨不得起文敏而同证之。文敏不常临锺书,此卷锺书之妙,居然具过师之智。前此临锺者多矣,从未有造此境也。于千载后传其真神,使其人跃然纸上,岂非神技乎?”

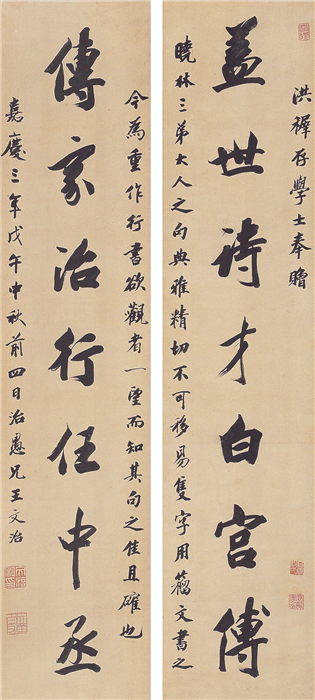

王文治书“盖世·传家”联

三、对帖学一脉的情有独钟

审视王文治的传世作品与书论,整体而言,并未脱离传统帖学的范畴,或者说其对帖学一脉情有独钟。具体表现为其传世作品数量以行书、楷书居多,偶见草书,全无篆隶,且对“二王”一脉的苏轼、米芾、董其昌、笪重光等推崇备至、偏爱有加,而对乾嘉时期兴起的碑学视而不见。究其原因:一是个人审美追求。以王文治的广博见识、广泛交游自然不会对篆隶、北碑陌生,但相较于篆隶、北碑的古朴、厚重,王文治显然更倾向于“二王”一脉的清雅、隽逸,即王文治的审美追求更倾向于江南的小桥流水般的文人书卷之气。二是人生境遇与人生追求。王文治的人生关键节点大体可分为科举失利后远赴琉球,高中探花后意气风发,仕途受挫后归隐闲适。科举的需要、时代的影响自然使得王文治在前期为了迎合帝王的喜爱,顺应时代的潮流而关注董、赵书风、唐人写经。晚年辞官归隐后,王文治选择“独善其身”寄情山水以诗文书画自娱,自然也就少却了傅山、康有为等人“以书言志”的政治、文化羁绊。三是诗人的身份与天性。王文治作为“京江诗派”的盟主,其在诗文上的造诣丝毫不逊于书法,从其诗文风格来看,显然其个人是颇具浪漫主义色彩的,且就前文中提到的年轻时的偶见不羁而言,其亦是颇具个性的,或者说某种程度而言王文治对于其精英文人身份是颇为自信、自得甚至是自负的。因此,其在阐发书学时也更醉心于“以诗论书”,即更愿意凭借其自身的主观感悟,选择用诗意的言简意赅、悠远蕴藉取代言之凿凿、客观严谨的考据。四是书学之路的顺遂。尽管王文治的人生之路可谓跌宕起伏、丰富多彩,但其诗书之路却畅通无阻,一路高歌,很早便因诗书成名,之后其书更是受到帝王的嘉赞,自然也就没有改弦易张的必要。当然,王文治并没有故步自封,而是凭借其才情与博识在传统帖学的基础上进一步进行探索和生发,在创作上不失个人风格,在论书上亦不乏个人见解。其与刘墉在书法领域于清代并称“浓墨宰相,淡墨探花”,可谓清代“帖学双壁”,亦可称清代“帖学两极”,如果说刘墉在传统帖学的基础上以丰厚的点画、率意松散的结字和浓淡相间的墨色营造出一份醇古、宁静,王文治则是在传统帖学的基础上以愈发妍美的点画、迅疾的用笔、匀称的结构塑造出一份文雅清丽、俏丽翩纤。

王文治临黄庭坚《书长生真人诗》

结语

综上所述,在帖学大厦将倾、举步维艰的背景下,王文治凭借其得天独厚的学书条件、卓尔不凡的天赋才情、博学多思的治学态度、孜孜不倦的刻苦努力……形成了具有自己独到个性的书法风格与不拘一格的书学思想,在清代书坛散发着独特的魅力,并与刘墉、翁方纲、姚鼐等人共同创造了清代帖学的“高峰”,成就了中国古代帖学史上的最后一座“高峰”。

监制|荷堂

图文编辑|coco