编者按:临摹是研习书法的不二法门,如何在不断地临摹中找到属于自己的艺术之路更是备受关注的问题。本期荷堂艺术馆节选四川美术学院中国画与书法艺术学院副院长尚天潇先生《立乎其大,顺其基因——书法临摹中的个性渗入及相关问题》讲座部分内容,以飨读者。

关于书法临摹中的个性渗入问题的思考

文丨尚天潇

书法临摹史或可视为一部关于书法的“继承史”。无论是书体的演进、书风的改变,还是时代潮流的嬗变,抑或是客观环境的差异,甚至是就任何时代的书法创新而言,都与临摹观念的变迁息息相关。书法艺术的发展离不开对先贤的模仿、经典的继承。无论是“守成派”还是“创新派”,其成长的道路亦离不开对经典的临摹。同样皆为临摹,何以结果却千差万别呢?

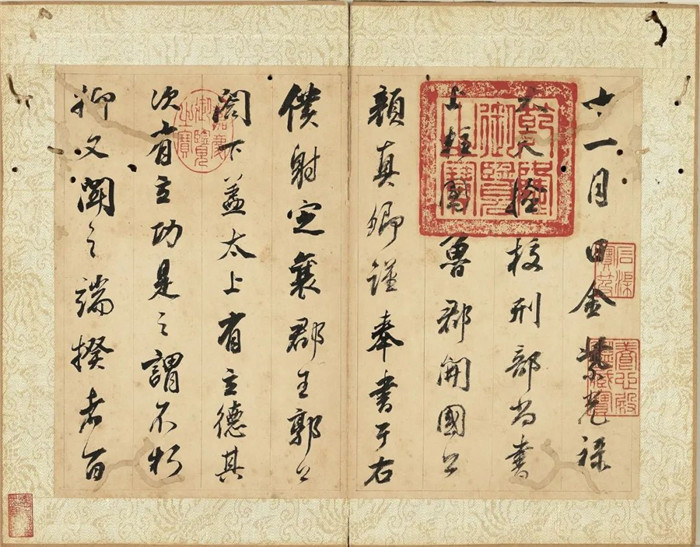

董其昌临颜真卿《争座位帖》

临摹是研习书法的不二法门,然而古今碑帖范本浩如云烟、灿若星河,若要尽数临摹,恐怕穷尽一生也难以完成,即便能完成,亦未必通晓书法之道。诚如石涛曾言:“呕血十斗,不如啮雪一团”。书法之于临摹,技术层面上的娴熟固然不可或缺,然而仅有技法显然是不够的,更不可为技法所束缚,这背离了书法艺术的内在文化精神。陆九渊曾言:“先立乎其大而小不可夺焉。”即为学者应注重知识的积累,又要基于“大”的胸怀、志趣和对“道”的体悟而在知识层面上有所超越。这种超越,对于书法艺术而言则应以道御术,即在对书法艺术的实践与思考中逐渐追寻到属于自己的艺术之路。因此,在当下,人们逐步从更深层的角度来审视书法艺术的创新。临摹中个性的渗入,已然成为摆在我们眼前必须面对、亟待解决的问题。

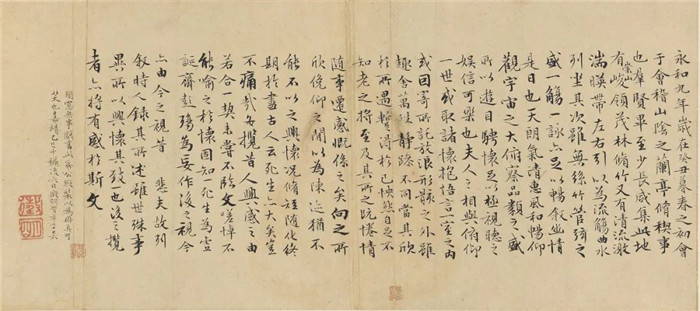

文徵明临王羲之《兰亭序》

意临的三个层级

谈及临摹中渗入个性这一问题就不得不谈及“意临”。当然,“意临”要建立在“工临”的基础上才能凸显其意义。换言之,掌握书法的本体规律和熟练驾驭毛笔的能力是“意临”的前提条件。“意临”不以“形似”范本为旨归,而是根据个人的审美取向,或部分攫取形式要素,或宏观效其意象神韵,亦或是援引经典而启发自运的媒介。这种临摹摆脱形似上的羁绊,追求个性的渗入与表达。对于意临层级的界定比较模糊,笔者根据临作中所保留范本形式要素的多少,将其划分为三个层级:一、仿书,虽以个人书写的“动力机制”临摹范本,但能明确判断出所临范本的出处,保留了范本中某些具有“辨识度”的形式要素。二、改编,为了顺应个人的笔性特征或审美诉求,在范本的基础上,有明显主观改造或夸张变形的成分,但范本的重要特征和精神面貌依旧保留,类似现代歌曲的改编。三、创临,除了范本文字内容的依据之外,看不出临作的出处,与个人创作如出一辙。诚然,三者之间亦有交融现象,但更侧重于主观倾向。

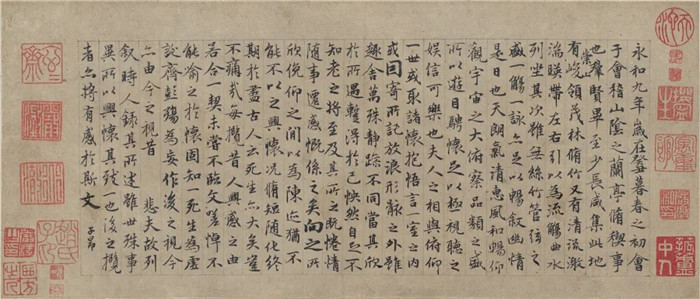

赵孟頫临王羲之《兰亭序》

下面谈谈关于如何在临摹中渗入个性以臻此境的个人见解。、

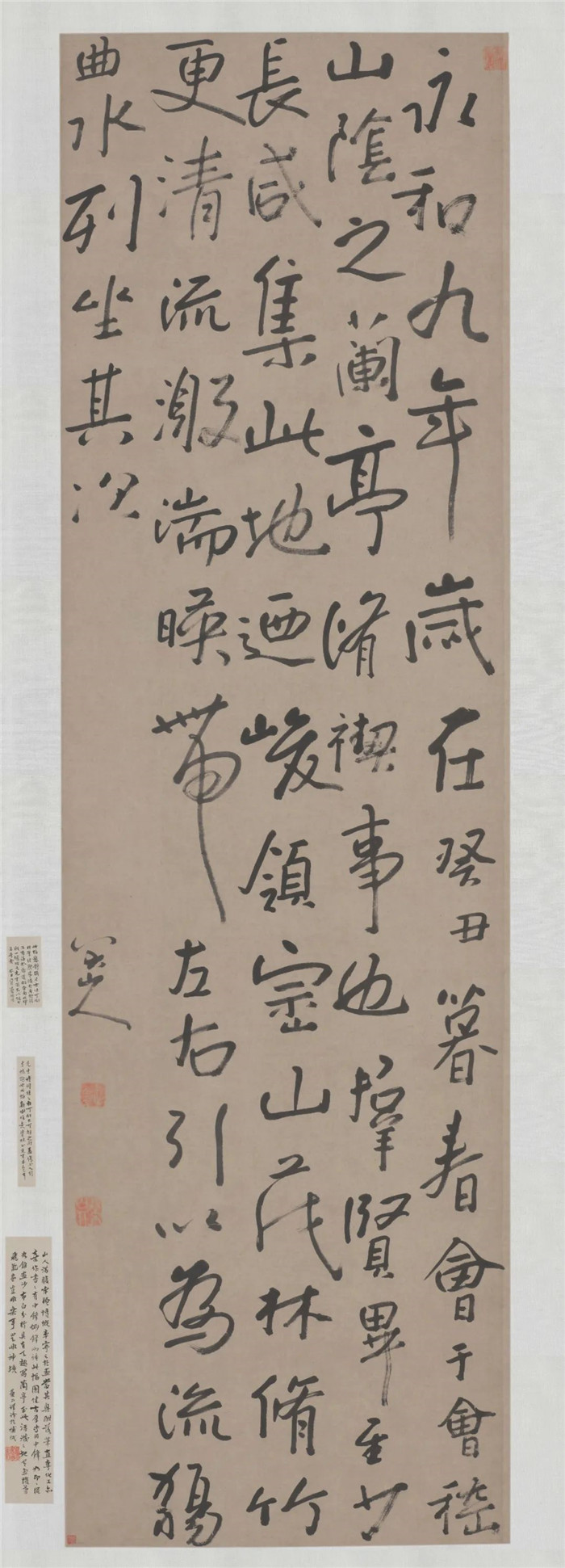

取法乎上,各美其美

细观《散氏盘》出现的多个“散”字,各自的姿态、用笔都存在明显变化,但风格气质仍然是统一的。观照历代书法大家对《散氏盘》的临摹,可见他们的临摹作品不尽相同。如李瑞清用羊毫在生宣上书写,追求积点成线,好似在雨中泥泞里前行。黄牧甫与之相比则用笔平滑内敛,罗振玉在黄的基础上更加内敛。吴昌硕亦多次临习《散氏盘》,每一次的效果亦不尽相同。《兰亭集序》作为千古名篇更是广为世人心摹手追。冯承素的双勾摹本致力于尽显《兰亭集序》的原貌,虞世南临本则偏厚重,褚遂良则更为飘逸,赵孟頫、文徵明、王铎等书家的临作亦皆彰显出其独有的个性。甚至同一书家不同时期的临作风格面貌亦不尽相同。

这样的例子不胜枚举,诚如《兰亭集序》文中写到“后之视今,亦由今之视昔”,复云“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也”,今昔互视,其情感之源与趣味之思,亦是相通。传统犹如川流之河,既有其与时之变,亦有其永恒之因。右军法帖贯通古今,其笔有所通、物象千万,其情有所寄、痛贯心肝。兰亭之序实借书而寓其对人生、社会、生命之深沉感怀。而就书论书,纵览书史,右军法书多维兼善,且皆能登峰造极,成为书史之基底与路标。仅就法度而言,其精准完美与高难系数均让人叹为观止。凡学书者,无不终其一生,与之“纠缠”,令人“不思量,自难忘”。深察体悟,思接千载。临帖当目有据,妙在传神,其终极不在于复制古典,而在于体察古人之思绪,激活经典之智慧,提升个人之品位。关照古今进而极深研几,方能见微知著,进入“人书合一”之境。

八大山人临王羲之《兰亭序》

中华意象,不似之似

书法临摹的本质在其神而非其形,即“剥落玄黄:得其精而忘其粗,在其内而忘其外;视其所视,而遗其所不视”。如黄庭坚在《论书》中认为:“古人学书,不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。”强调读帖,得其神采后,自出己意。赵孟頫在《论书》中言:“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之笔,乃为有益。”着力古法用笔的同时亦不忘强调神采的展现。董其昌在《画禅室随笔》中提道:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止、笑语、精神流露处。庄子所谓目击而道存者也。”进一步强调临摹时个性的渗入与精神的流露。傅山在《论书》中说:“盖优孟衣冠,虎贲典型,良有所不屑也。观我书者庶几九方皋之相马,得之牝得鹂黄之外乎!若求诸性模,则失之矣。”强调透过外在现象去追寻内在性质。吴昌硕在《刻印》诗云:“后人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?诗文书画有真意,贵能深造求其通。”可见,历史上那些伟大的书家最关心的无不是内在精神与气质。

马一浮七言诗

书心铸魂,兹在中国

人作为艺术创作的主体,其学问、审美、见识、阅历乃至品格、性情等亦决定了其艺术的高度。以马一浮与林散之这两位书坛大师为例,马一浮是中国现代“儒学三圣”之一,他在《本来寺》一诗中写到:“佛地人间有,心如万法忘。山深无客至,坐久觉花香。竹影寒相对,茶烟静不飏。楼开弹指顷,何必羡西方。”他“何必羡西方”的文化自信是建立在对中西方文化熟谙之基础上的。马一浮先生十几岁便作为翻译被清政府派赴美国,且习得四五门外语,并游学于海外多年,第一本英文版的《马克思主义》便由他带到中国。回国后,马一浮先生更是通读《四库全书》《六经》等学术经典,方作出如此论断。其临终诗《留别诸亲友》“乘化吾安适,虚空任所之。形神随聚散,视听总希夷。沤灭全归海,花开正满枝。临崖挥手罢,落日下崦嵫。”所展现的人生境界,更是令人钦佩不已。

林散之先生在其《自序》中写到:“凡病可医,唯俗病难医。医治有道,读万卷书,行万里路。读书多则积理富,气质换;游历广,则眼界明,胸襟广,俗病或可去也。”36岁时,其在黄宾虹先生的教诲下立志远游,于战乱时代,历时8个月,跨越7省,徒步1万8千余里,最后得画稿800余幅,诗200余首,游记若干篇。这恰恰是我们成为书法史上一个真正的书家所必备的,只有经历苦难,富有诗情画意,感悟自然,作品才可能有内涵,才可能经得起历史的认可。赵朴初先生在为林散之先生书法选集写的两首诗中写到:“散翁当代称三绝,书法尤精屋漏痕。老笔淋淳臻至善,每从实处见虚灵。万里行程万卷书,精思博学复奚如。蚕丝蜂蜜诚良喻,岁月功深化境初。”足以体现文心、诗意在书法中的重要性。林散之的诗稿、游记并没有提及书法的事,他当时进江苏国画院是以山水画家的身份,但是最后成名反而是在书法上,并超越了他的老师黄宾虹。傅抱石先生亦是如此,其先前主要从事篆刻,最后在绘画史上有了自己的建树。齐白石也先是以篆刻为主,然后在绘画、书法,诗文方面都有成就斐然。王昌龄在《论文意》中曾言:“凡属文之人,常须做意,凝心天海之外,用思元气之前,巧运言词,精炼意魄。”其实书法跟诗文有异曲同工之妙,中国书画印发展至今,其生生不息的精神内核在于意,其同属于心灵之意,既写字,亦写文,复而写心。笔意、文思、意境三者交叠、凝聚在一个“写”字上。写意不光是驭物宣情的心手双畅,更是以阔远崇高的情思为主导并实现心物合一的艺术创造,这样的“写”自然是由胸臆中自然地流露出的。

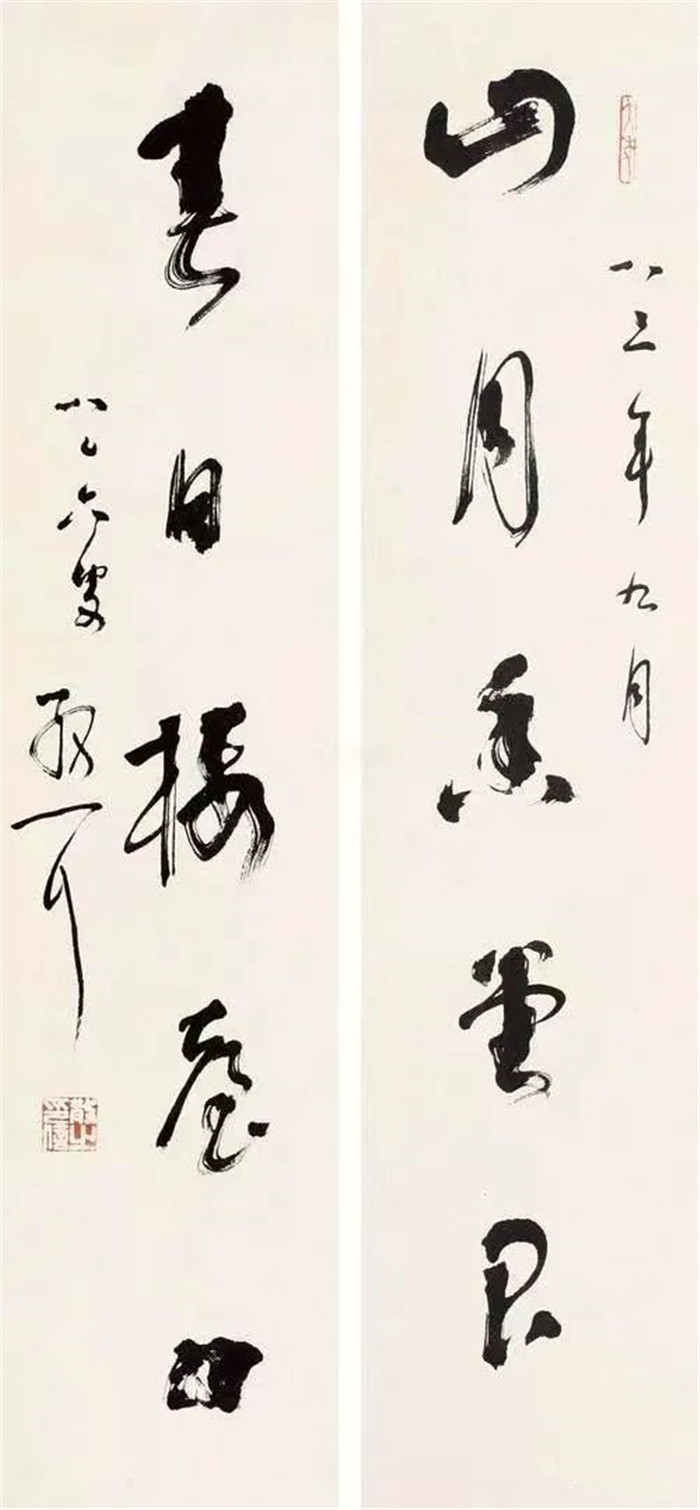

林散之“山月·春日”联

总结

董其昌认为临摹应该“妙在能合,神在能离”,“能合”实际上是共性的相融,“能离”则是个性的绽放。自董其昌、王铎以来,临摹已然变成了一种创作。因此,我们要确立属于自己的临摹观,把临帖作为一个探寻自我,渗入个性过程,最终达到“得鱼忘荃”之境。

(本文系尚天潇先生《立乎其大,顺其基因——书法临摹中的个性渗入及相关问题》讲座录音文字整理,完整内容可关注川美讲堂完整视频)

监制|赵 旭

图文编辑|coco