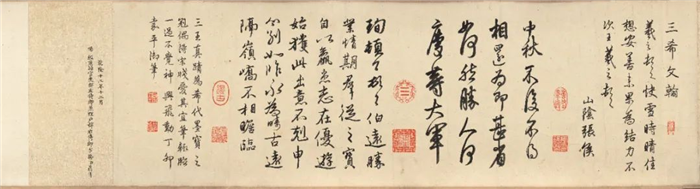

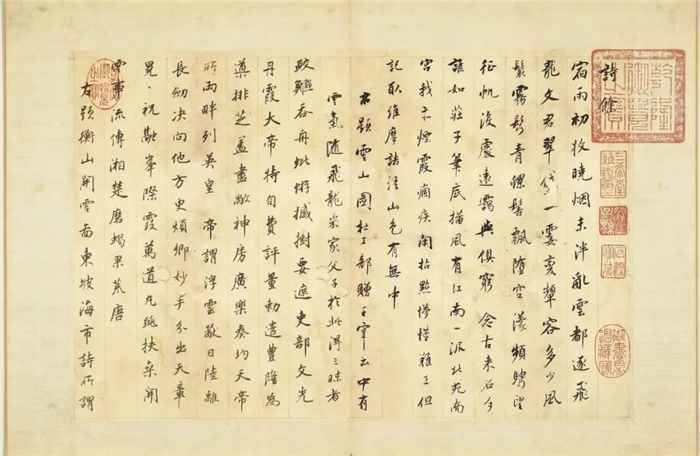

▲乾隆临《三希堂法帖》

编者按:学习书法,我们常常听人说要多看碑,要多读帖。可“碑”是什么,“帖”是什么,合在一起的“碑帖”又是什么,从碑帖引申出来的“碑学”“帖学”又是什么?。本期荷堂艺术馆节选王家葵先生《碑石拓本的鉴真与祛伪》专题讲座的部分内容,以便大家厘清碑帖以及碑学”“帖学”之间的关系。

谈碑论帖

王家葵

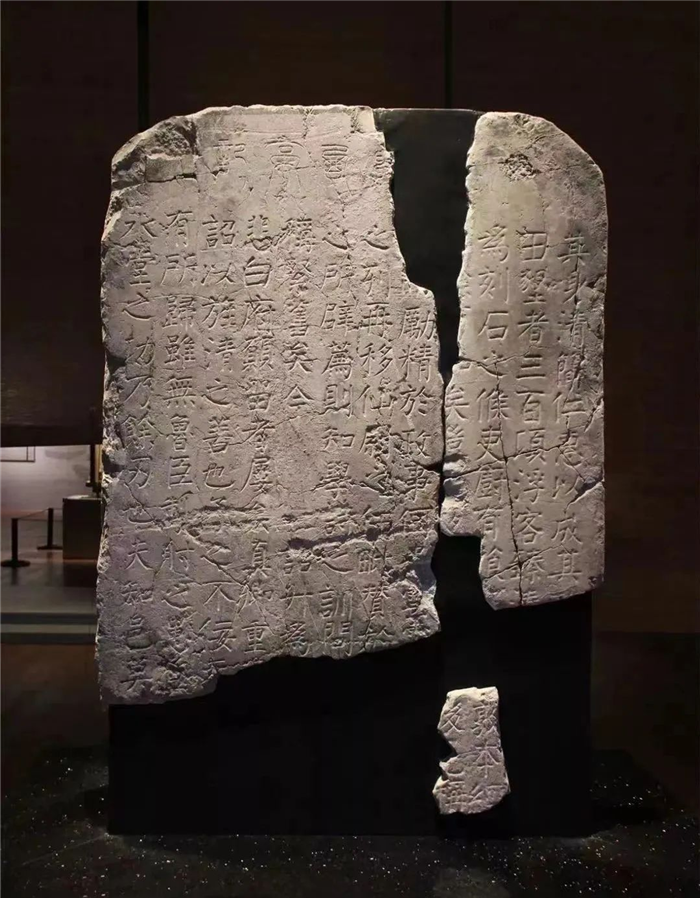

▲颜真卿《西亭记残碑》

先说“碑”

《说文》对“碑”“帖”二字各有解释。“碑,竖石也”,按照王筠《说文释例》的意见,碑有三用:“宫中之碑,识日景也;庙中之碑,以丽牲也;墓所之碑,以下棺也。”一是用来作时计,也就是日晷,根据太阳的影子推算时间;一是立在宗庙外面,栓系祭祀的牲口;一是在墓葬的时候,便于下棺。

碑石的来历说法不一,但至少到东汉,“碑”定型为树立在坟前的,对墓主人进行表彰、歌功颂德的一种刻石的标识。尽管后世碑的概念越加广泛,但我们看到碑林里边绝大多数碑,仍然是以墓碑为主。

曹魏时代有碑禁,当时人要表达对故人的追思,便改用墓志。将本来写刻在碑上的生平事迹、丰功伟绩等“腴墓之辞”,转移到一块或许略小一些的石头上,埋到坟里边去了。墓志可以看作是碑的变形。到隋唐碑禁打破以后,墓志却已经成为习惯,所以大型墓葬可以地面上树立丰碑,坟墓里面也安放墓志。

碑的概念有一个逐渐拓展过程,后来一些纪念性的刻石,也被叫作“碑”。比如《石门颂》《西狭颂》这类“工程落成纪念刻石”,当时并不称为“碑”,后世也归在碑的范畴里。又比如东汉灵帝熹平年间,诏令把儒家经典用标准隶书书写刻石,立在洛阳太学,这本来是石刻文献,后世也视为“碑”,称为《熹平石经碑》。我们耳熟能详的碑林国宝《开成石经》,也是儒家经典刻石。后来佛教、道教也有将经典刻石的习惯,佛教刻经尤多,著名的如北朝泰山金刚经,唐代房山石经等,同样被后人称为“碑”。

随着“碑”概念的扩大,今天我们甚至可以这样定义,凡纪念性文字的刻石,都可以称为“碑”。

碑其实是一个“实用器”,具有明确的使用目的,即纪念性。正因为此,从“碑”的创立本意来看,碑上面的文字内容是其重点所在。换言之,一篇碑文可以请名人书写,请书法大师书写,也可以找工匠随意书写,甚至今天还可以从电脑字库集字,尽管在经济层面、美学层面,甚至社会学、政治学层面,因不同的书写方式而有所不同,但碑的根本性质并没有改变。所以我们说,作为“实用器”的碑,重心在文字的内容,而不主要在文字的书写,即书法。

随着时间推移,古代碑刻的实用性淡出,碑石上的书法的美学价值、收藏价值,渐渐凸显,甚至超过碑文,成为评价古碑的第一要素。说起来,真有点“买椟还珠”的味道。正因如此,前代收藏家谈论碑刻,往往截止到唐代,宋元以降就不入他们的法眼了。并不是宋元明清的碑刻墓志不好,而是觉得不够“古”,所以弃之如敝屣。

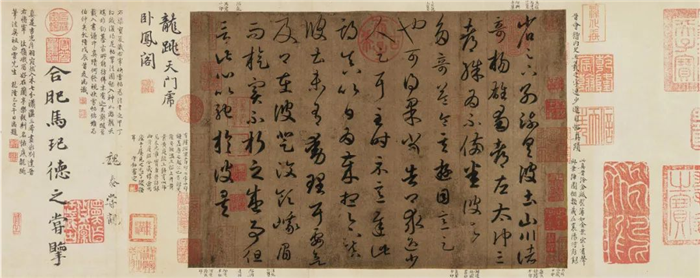

▲王羲之《游目帖》

再说“帖”

“碑”说完了,再来说“帖”。

“帖”的词义变化又有不同,《说文》解释:“帖,帛书署也。”在竹帛的时代,竹简写完卷在一起,为了便于查找,用一小条帛夹在中间,题写篇名或者关键词,便于查找,这就是“帖”,略等于今天所言的“标签”。

或许因为“帖”本来就含有书写的意思,书法概念兴起以后,写在纸帛上的法书墨迹被命名为“帖”。比如王羲之的《快雪时晴帖》《兰亭序》,王献之的《地黄汤帖》《中秋帖》等,王氏一门书迹的《万岁通天帖》等,不论是真迹还是摹本都可以叫作“帖”。

到唐代,情况又有些改变,出现了一些石刻的“帖”。“帖”本来指绢帛纸张上的书写,怎么会变成刻在石头上的书法,我理解可能与唐代《十七帖》的刻石有关。

唐太宗喜欢王羲之书法,就把王羲之的各种字收集起来,以一丈二为篇幅装成一卷,用开首的几个字作为这一卷“帖”的名字。

草书那一卷开首是“十七日先书”,所以就把这一卷叫作《十七帖》。这份《十七帖》很可能是弘文馆用来作草书教材的标准字样,所以在唐代有很高的流传度,敦煌发现好多件《十七帖》摹本残件就是证明。

单靠双钩复制不能满足学习需要,于是就想到了一个很好的主意,刻石传拓,以拓本的方式流传。在前人记载中提到的“唐拓《十七帖》”,就是这样来的。刻本的《十七帖》还是被称为《十七帖》,一旦流传开来,可能在唐宋之际,石刻的书法文献也就叫作“帖”了。

传说南唐后主刻过《升元帖》,真伪不知,但至少宋太宗淳化年间令王著编次镌刻的《淳化阁帖》,显然是以“帖”指代法书墨迹的刻本。这是“帖”字含义的拓展。从此以后,帖就不仅指书写在纸帛上的法书墨迹,也包括法书墨迹的石刻本和石刻本的拷贝件,即拓本。

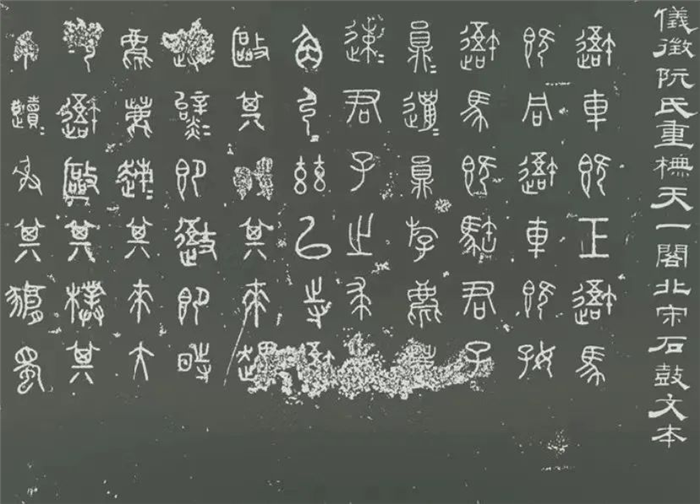

▲阮元重刻天一阁所藏宋拓本《石鼓文》(局部)

碑与帖

前面说到“碑”与“帖”的不同,“碑”所看重的是文字内容,而非书法;而“帖”从一开始出现,所看重的就是书法,文字内容反在其次。所以后来“碑”“帖”两字连用的时候,虽然称为“碑帖”,就书法立场来说,侧重点其实在“帖”。

根据这个定义,我们可以来检视碑林的各种石刻。比如《峄山碑》,本来是一块秦代刻石,传说由李斯书写,属于纪念性刻石,也符合“碑”的定义,叫作《峄山碑》也无妨。但西安碑林这块《峄山碑》是宋代郑文宝翻刻本,这是出于书法目的的翻刻,所以虽然还叫作“峄山碑”,其实是“《峄山碑》刻帖”。而这种书法目的的翻刻,至少可以追溯到唐代,杜甫诗“峄山之碑野火焚,枣木传刻肥失真”,说的是《峄山碑》在唐代的翻刻情况,这显然也不是为了纪念秦始皇登峄山成功重立纪念碑,还是因看中李斯的小篆而重刻,所以仍然应为“帖”。

由此也有同一块刻石,“碑”与“帖”的拓本同时存在的例子。比如《石鼓文》,原石尚在故宫博物院,原物和拓本都属于“碑”的范畴;清代阮元重刻天一阁所藏宋拓本,重刻本其实就是“帖”。

还有一种情况,元代苏州玄妙观修缮殿门,落成以后请牟巘撰写一篇文章,由赵孟頫书写刻石。刻好的石碑当然属于“碑”,赵孟頫书写的碑文墨迹也保留下来,收藏在日本东京国立博物馆。这块石碑后来毁掉了,玄妙观的道士又根据墨迹或者拓本重新刻这块碑,尽管重刻的动机也包含有对赵孟頫书法的珍视,但毕竟原址重立,纪念性质并没有抹煞,还是应该算作“碑”。

▲董其昌题画跋(局部)

碑学与帖学

最后简单一说碑学与帖学,这是两个书法名词。在书法语境下,我们经常听到这样的话,某某先生是学碑的,某某先生是学帖的。这时的“碑”和“帖”,又与前面的定义有所不同。

“碑学”和“帖学”的概念是清代人提出来的。清代中期考据学带动金石学的发展,大量石刻材料进入学者的视野;在以阮元为代表的乾嘉学者提倡下,这些石刻材料不再仅仅是史学研究之助,同时也成为书法学习的范本,从而形成一种新的书法风尚。

这种书法风尚明显不同于唐代以来“二王”为中心的审美价值观,因为主要来源于碑刻,所以称为“碑学”,而“二王”一系的风格主要通过法书墨迹,以及以《淳化阁帖》为代表的法帖传递,故称为“帖学”。阮元《南北书派论》《北碑南帖论》就是为碑学张目的两篇重要论文。

阮元以后,碑学逐渐超过帖学,经过包世臣、康有为在理论上的鼓吹,以及邓石如、赵之谦等人的实践,碑学在20世纪也是主流书风。

从对待范本的不同取法态度,可以很容易的区别碑学家和帖学家。帖学家临摹总是希望与原帖一模一样,标准语言叫作“神形兼备”,随便举赵孟頫临的《兰亭序》,今天展厅看到的沈尹默临《倪宽赞》,启功临的《玄秘塔》,都是这样。而碑学家不同,他们临摹石刻范本,并不特别追求与原作点画结构的一致性,而在于“得趣”“神似”,行话叫作“遗貌取神”。看何绍基临汉碑十种,基本上是以他自己的意思在创作,他临通常属于帖学范畴的《麓山寺碑》《道因法师碑》,也是自运的成分为多。

同样一件《张猛龙碑》,沈寐叟、陆维钊、祝嘉都有临本,却是“各有巧妙不同”。碑学如此,帖学则不同。同一件《九成宫醴泉铭》,王澍、成亲王、姚孟起、黄自元,还有当代几位欧体“大家”,临本摆在一起,也是大同小异。

至于碑学家与帖学家的临摹何以如此差别,这是专门的话题,以后单独讨论。

监制|赵 旭

图文编辑|coco

HETANG

建筑设计:杨志疆 建筑摄影:夏强

本公众号旨在促进优秀文化艺术的传播、交流与学习;与您分享优秀艺术家的作品、最新展览、活动等信息。